スペイン・バルセロナで開催された、ワイヤレス業界世界最大級のイベント"3GSM World Congress 2007"。そこでこんなインターフェースが披露されていたそうです:

NVIDIA が発表した携帯電話向けGPU"GoForce 5500"のデモ。なんだか某OSよりもはるかに魅力的。こんなのが一般的になったら、ますます「ケータイがあれば十分」という世代が増えるのでしょうね……。

ちなみに ITmedia +D モバイルでの 3GSM 特集はこちら:

スペイン・バルセロナで開催された、ワイヤレス業界世界最大級のイベント"3GSM World Congress 2007"。そこでこんなインターフェースが披露されていたそうです:

NVIDIA が発表した携帯電話向けGPU"GoForce 5500"のデモ。なんだか某OSよりもはるかに魅力的。こんなのが一般的になったら、ますます「ケータイがあれば十分」という世代が増えるのでしょうね……。

ちなみに ITmedia +D モバイルでの 3GSM 特集はこちら:

投稿情報: 12:14 カテゴリー: ウェブ・技術 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

シロクマ日報でも書いたのですが、最近『コンテナ物語』という本を読みました。コンテナという発明が、いかにロジスティクスの世界に革命をもたらし、ついには世界経済の構造を変えるまでに至ったのかという内容。コンテナとはまた地味な、と思いながら手に取ったのですが、ここ数ヶ月に読んだ本の中で最も学ぶものが多かったと感じたほどの良書でした。何かしらハイテクに関係した仕事をされている方は、読んでおいて損はないと思います。

で、本題なのですが、今日の ITmedia にこんなニュースがありました。なぜか住宅業界から、ロボット事業に乗り出す業者が現れたという話:

■ ロボットスーツを量産、50万円程度に 大和ハウスとサイバーダイン (ITmedia News)

その業者とは、大和ハウス工業。筑波大発のベンチャー企業・サイバーダインと資本提携して、ロボットスーツの量産・販売・レンタルを手がけるそうです。量産化でスーツ1体(1着?)50万円程度の価格を目指すとのこと。

この記事を読んで、「なんで大和ハウスなんだ?」とCMのようなことを思ってしまったのですが、以下の記事を読んで納得しました。どうやらロボットスーツが使えるような住宅を企画して、そちらの販売も目論んでいるようですね:

■ 着用ロボ向けに住宅開発 大和ハウス、ベンチャーと提携 (中国新聞)

■ 大和ハウス、ロボットスーツ事業参入を発表 (NIKKEI NET)

もちろんロボットのセールスで利益を上げることも考えていると思いますが、いくらスーツ1体が安くなったとしても、いきなり自宅で使えるわけではないでしょう。こんな機械を付けて歩くためには、廊下やドアの幅を広くし、強度も上げる必要があります。また突然電池切れで動かなくなった!ということを防ぐためにも、様々な場所で充電できるようにしておかなければなりません。そういった「ロボット・バリアフリー」な住宅を用意することで、ロボットの普及を促進しつつ、本体の事業にもプラスの効果をもたらす……そんな狙いがあるのではと思います。

冒頭で紹介した『コンテナ物語』ですが、実はコンテナそのものの発明ではなく、それを取り巻く「システム」全体の整備が革命をもたらしたことが解説されています。コンテナ登場以前、荷物の移動は様々なポイントで区切られ(トラックから船へ、船から鉄道へ等々)、そこで人力による積み込み・積み降ろし作業が発生するという非効率なものでした。巨大な箱に荷物を詰めて、それをシームレスに移動させることができれば、コストと時間の大幅な現象になる……ことは明らかですが、それを実現するには単に「箱」があってもダメですよね。コンテナの規格を統一したり、コンテナの積み降ろしに必要なクレーンを整備したり、全ての輸送手段でコンテナが使えるようにしたりといった「システム化」があって初めてコンテナの真価が発揮されるわけです。このシステム化がいかに行われたか、を解説するのが『コンテナ物語』のテーマの1つとなっています。

で、今回の「ロボットスーツ+ロボットスーツが使える家」ですが、同じ「システム化」の事例なのではないでしょうか。ロボットスーツという発明が単独で存在していても、それを十分に活かすことはできません。大和ハウスが提供する「ロボットスーツが使える家」は、システムとしてロボットスーツが真価を発揮することになる第一歩なのではないか、と思います。

ちなみに『コンテナ物語』の中では、コンテナ単独で見た場合にはイノベーターに先行者利益があっても、「システムとしてのコンテナ」という視点からは後発者にも十分にチャンスがある(先にコンテナを導入した企業が必ずしも成功しているわけではない)ことが示されています。例えば大和ハウスに先んじて、他の住宅業者が独自規格(ロボットスーツとロボットスーツが使える家に関連したもの)を開発・普及させてしまえば、サイバーダイン以外のベンチャー企業にもチャンスがあるでしょう。もしかしたら「家」だけでなく、「トレーニング施設(ロボットスーツ使用スキルの普及)」「アフターケア体制」といった環境要因が重要な要素になるかもしれません。こうした大きな視点から未来を見通せた企業が、ロボットスーツから利益を上げることに成功するのではないでしょうか。

投稿情報: 16:24 カテゴリー: ウェブ・技術 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

最近、毎日チェックしている2つのサイトがあります。それはコレと:

コレ:

はっきり言って、どちらもたいしたサイトじゃありません。テーマ(Original Signal は Web/Technology/World/Business/Entertainment の5カテゴリ、Design-Feed はその名の通り「デザイン」に特化)に合ったブログのフィードを集めてきて、一覧表示しているだけ。Original Signal の方は多少凝った作り(マウスオーバーすると記事の冒頭が表示されるとか)になっていますが、だから気に入っているということもありません。Design-Feed に至っては、ブログごとに記事を並べるという機能すらないほどのシンプルさ。

ところが、なぜか重宝するんですよね。どちらのサイトにも、自分のRSSリーダーに登録してあるブログが多く含まれているのですが、RSSリーダーより先にチェックしてしまうこともしばしば。また同じテーマだと相互に紹介し合っている場合が多いので、RSSリーダーを見なくても重要な記事が確認できてしまうことも。いずれにしても、最近ではこの2つのサイト+Techmeme で海外のブログはほぼ網羅できる、といった感じです(あくまでも自分の興味分野がカバーされてる、という意味)。

なぜ重宝なのかを考えてみたのですが、

といった理由のように感じます。面白いものを集めて並べてくれて、あとはダラーっとチェックすれば良いというのは、ある意味テレビを見る姿勢に近いとも言えるかも?

考えてみれば、テレビもシンプルなインターフェースで、大量の情報をチェックできる(効率的であるかどうかは別にして)わけですよね。「自分の好きなようにカスタマイズできる」「自分の好きなように情報整理できる」「様々な機能が盛り込まれている」というのもいいのですが、蛇口をひねれば情報が出てくるような、こんなサービスもいいのかも。と言うより、RSSリーダーなど自分で能動的に情報をコントロールする仕組みに飽きてきて、やっぱり受動的で許される仕組みっていいよなーっていう心境になっているのでしょうか?

こんな感じ。自堕落だ・・・

投稿情報: 17:59 カテゴリー: ウェブ・技術 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

CGM時代になり、プロの記者と「市民記者」(一部サイトのせいでこの言葉にネガティブな意味が込められるようになってしまったため、カッコ付きにしてみました)の関係が盛んに論じられるようになりました。WEBサイトとしては、これまで「プロ記者だけ(旧来型メディア)」「市民記者だけ(JanJan や OhMyNews など、あるいは Blogosphere 全体?)」「プロ記者の記事+読者の反応(コメントやトラックバックなど)」という3つのパターンが存在しているわけですが、新しいタイプのメディアが登場したそうです:

■ Front page rivalry: pros versus citizen journalists (Springwise)

デンマークのニュースサイト"Avisen.dk"について。残念ながらデンマーク語のみのサイトとなるので、Springwise の記事からだけの情報となりますが、こんな仕組みとのこと:

上にあるのがトップページのスクリーンショットで、右下にあるのが「Mest læste (最も読まれている記事)」「Mest debatterede (最も議論されている記事)」セクションのようです。青い矢印のアイコンがプロ記者の記事で、緑色の人型が「読者記者」の記事ですね。現時点では、「最も読まれている記事」にはプロ記事2・読者記事3がエントリ、「最も議論されている記事」にはプロ記事3・読者記事2がエントリされていて、ほぼ半々で競い合っているようです。

またプロ記者が書いた記事を見ると、以下のように記者の人気度ランキングが表示されています。個々の記事に対して評価ができるサイトは多いですが(もちろん Avisen でも同じ機能あり)、記者個人のプロフィールと評価をオープンにするのは珍しいのでは(諸外国のサイトでは一般的なのかもしれませんが):

RSSリーダーを使えば、現時点でもマスメディアの記事とブログ記事を同じ立場で扱うことができます。しかしそのためにはマスメディア側がRSS配信に対応していなければなりませんし、RSSリーダーに「新着記事を一括表示」のような機能が無ければ、結局は「どのサイトの記事か」を意識することになります。Avisen のように、プロ記者と市民記者を同じ土俵に乗せて競わせるという試みは面白いのではないでしょうか。

ここまではすぐにはムリだとしても、記者がちゃんと顔を出して読者の評価を受けるという姿勢は見習って欲しいですね。どんな形でも、記事を書くことに「緊張感」を持つような仕組みであれば、ジャーナリズムの質は向上していくと思います。

なんか久しぶりに2.0ネタで。最新の『日経トレンディ』(2007年3月号)を読んでいたら、こんな変わったお店についての記事がありました:

■ 一瞬たりとも気が休まらない?ドリンク価格が常に動くバー (『日経トレンディ』2007年3月号 209頁)

紹介されているのは、パリにある Footsie (フーチィ)というバー。こちらにちょっとだけ紹介がありますが、それ以外はWEB上に日本語の記事が見当たらなかったので、ポイントを箇条書きにしてみます:

で、お客はここぞというタイミングで注文して、一晩に2~3回起きるという「大暴落」で盛り上がるという仕組み。ドリンク価格とはいえ、お客も「参加」して楽しめるという点で「バー2.0」と呼んでいいかと。また宣伝を全くしていなかったにもかかわらず、クチコミで人気が広まっている点も2.0的です。

バーは楽しむために行くところなわけで、お客を楽しませる仕掛けがあるのは当然ですが、そこに「参加」という要素が加わりつつあるのが面白いと思います。そういえば、以前も「バー+掲示板」というアイデアがあることを紹介しましたし(バーで「2ちゃんねる」?)、今回の Footsie が「バー+オークション」だとすれば「バー+SNS」「バー+カスタマイズ/パーソナライゼーション(メニューにないカクテル・料理を自由に創作し、新メニューとして保存・シェアできる)」「コンシューマー・ジェネレーティッド・バー(いっそのこと材料持ち込みから料理・販売までお客に開放する)」なんてものが今後考えられるのかも……。

投稿情報: 02:33 カテゴリー: ウェブ・技術 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

メールで情報をやり取りする際に面倒な点の1つは、前後の話のつながりを追いづらいことですよね。例えば Gmail のように、関連するメールをスレッド形式で表示するなどといった工夫もありますが、話の流れが複数に分散した時に把握しづらくなります。そこでIBMがこんなアイデアを考え出したとのこと:

■ Thread Arcs (visualcomplexity.com)

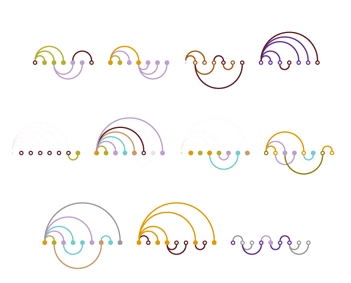

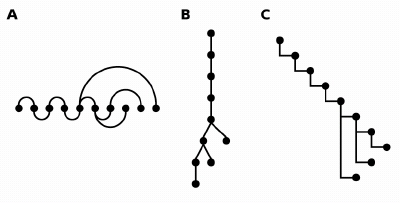

2003年発表とのことですから、既にご存知の方も多いかもしれません。個々のメールを「点」で示し、他のメールとの関連を「弧(arc)」で示す「スレッド円弧(Thread Arcs、スレッド・アーチと意訳した方がカッコいいかも)」というアイデア。中が塗りつぶされている点は他人のメールを示し、さらに色の違いで送信者などを表すようになっているそうです。より詳しい情報は、IBMの公式ページからどうぞ:

■ THREAD ARCS: An Email Thread Visualization (IBM Research)

このアイデアの優れている点は、比較的コンパクトに視覚化ができる点。例えば同じ流れを A. Thread Arcs / B. Tree Diagram / C. Tree Table の3つで表してみるとこうなります:

という具合に、個々の点(メール)は横に一並びにした上でその関連を示せるわけですね。これを実際のアプリケーションと組み合わせてみるとこんな感じ:

AとBの部分にスレッド・アーチが表示されています。Aの方は個々のメールに対するもので、色の濃淡をつけることによってそのメールがどの「スレッド」の一部か分かる仕組みになっているわけですね。アーチもしくは点をクリックすることで、関連するメールにジャンプするようになっていれば完璧でしょう。

このアイデア、ブログやブログのコメント欄なんかにも応用できるのかも(どうやって関連付けをさせるかは難しそうですが)。独立したコンテンツが関連しあって1つの大きなコンテンツになる、という現象は今後も増加するはずですから、こういった視覚化手法はさらに洗練されていくのかもしれませんね。

投稿情報: 12:55 カテゴリー: ウェブ・技術 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (5)

詳細不明なのですが、英BBCが提供するサービス/WEBサイトをリニューアルする"BBC2.0"というプロジェクトが進んでいるのだそうです。で、それに携わっている方が「BBCのウェブ15原則」なるものを起案中で、承認前の草案をブログで公開されていました:

■ The BBC's Fifteen Web Principles (Tomski)

参考になる内容だったので、ひさびさですが自分用メモ&翻訳(一部意訳あり):

個人的に、(5) のフレーズがカッコ良くてしびれました。"the entire web as a creative canvas"ですか。せっかくの WEB2.0 時代なのですから、ネット全体が創造力を発揮する場なのだと捉えたいですね。

投稿情報: 12:07 カテゴリー: ウェブ・技術 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (1)

地図データを使ったWEBサービスというのはもうお馴染みですが、こんな使い方もアリだなぁというニュース。街中の環境美化を進めるために、Google Maps や Virtual Earth などを利用した取り組みがあるそうです:

■ A Google Maps to Clean City Surroundings Together (Cocolico)

最初に紹介されているのは、イギリス・ロンドンの区の1つ、Lewisham という自治体の話。街の中で汚い場所を撮影・送信してもらい、その画像を Google Maps 上に掲載するというプロジェクトを2年前から行っているとのこと。企画は好評で、多くの市民がカメラ付き携帯電話やデジカメ+Eメールを使って画像を送ってきてくれているのだとか。

で、こちらがそのプロジェクト"Love Lewisham"のページ:

アクセスすると、市民から寄せられた写真が一覧表示されます。個々の写真にある"map"というメニューをクリックすると、撮影された場所の衛星画像が表示されるという仕組み(衛星画像の片隅に"Microsoft"と表示されているので、Virtual Earth を活用している模様)。また面白いのは、個々の写真をクリックすると、当局で対応済み(もしくは対応予定)のものに関してはその旨のコメントが表示されるところ。下のスクリーンショットのように、"Before(清掃前)""After(清掃後)"両方の写真が見れるものもあります:

次に紹介されているのは、オランダ・アムステルダムの Geuzenveld 地区の事例。こちらは Google Maps を使用していますね(さらに Google Earth にも対応!):

■ Meldingen Openbare Ruimten voor stadsdeel Geuzenveld

こちらは写真を送るのではなく、市民が自由に「ここを掃除して!」というマークを付けられるようになっているとのこと。残念ながら全てオランダ語なので、ログインが必要なのか(当然必要でしょうが)/どのように操作するか/当局からの反応はあるのか、などの点は確認できませんでした。しかし見る限り、市役所の中にあるご意見箱/掲示板のデジタル進化版、といった感じですね。

そういえば、ハリケーン・カトリーナの被害の際にも Google Maps が活躍しましたし、今後も公共利用が進んでいくのではないでしょうか。企業内でのWEB2.0技術利用について感心が集まっていますが、公共サービスでの利用についてももっと注目しておくべきかもしれません。

投稿情報: 12:38 カテゴリー: ウェブ・技術 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

なんだか「出オチ」みたいなネタですが、個人的には面白いと思うのですがどうでしょうか?

携帯電話の斬新なデザイン。イメージ図を見れば一目瞭然でしょう(上記記事からのスクリーンショット):

そう、キーが上で、画面が下。普通のデザインをまるっきり逆転してしまったものです。ネタか!?と思ったのですが、ちゃんと特許を取ったデザインとのこと。「キーが打ちやすい」「端末が安定する」など、大真面目で効用が解説されています。

『スウェーデン式 アイデア・ブック』の中に、「なぜヨーロッパの緊急車両(パトカーや救急車)は青色のランプを採用しているのか」という話が出てきます。それは第二次世界大戦中にゲシュタポ(ドイツの秘密警察)が「光が目立たない」という理由で採用した名残りだそうだそうなのですが、さしたる理由もなく(時にはまったく理不尽なものなのに)使い続けられているデザインというものがあるのでしょう。もしかしたら、「ケータイの画面は上」というのも、ラップトップPCのデザインの惰性に過ぎないのかもしれません。たまにはこんな「上下逆さまにしてみる」という発想も面白いのでは。

……と書いてみたところ、ウチの奥さんから「こんなの使えない」と一蹴されてしまいました。確かに親指の付け根が画面にかぶさってしまうかも。とすれば、観音開きみたいなデザインにして、両サイドにボタンを分散する(両手で持って操作し、中央にある画面を見る)ようにすれば良いのでは?いずれにしても、4~5年先のケータイは思いもよらぬ形になっている可能性もあるのかも。

投稿情報: 12:44 カテゴリー: ウェブ・技術 | 個別ページ | コメント (2) | トラックバック (1)

今日は映画『ディパーテッド』を観てきました。ご存知の通り、大ヒットした香港映画『インファナル・アフェア』のハリウッド版リメイクです。やっぱりインファナル・アフェアを超える出来にはなっていなかったかな、というのが僕の感想……はいいとして、Davidairey 経由でこんなサイトがあることを知りました:

■ Forget the film, watch the titles

映画のタイトル・シークエンス(冒頭にタイトルと出演者名が流れるアレ)ばかりを集めたサイト。まだ数は少ないのですが(っていうか有名どころはほとんど無いのですが)、アニメーション/モーショングラフィック/3-D/ミックス/コメディの5カテゴリに分けて紹介してくれます。もちろん実際の映像も閲覧可能。

だから何?と言ってしまえばそれまでですが、こんなニッチなところに注目するという視点が面白いかなと。またABOUTページでも指摘されているように、タイトル・シークエンスはいわば「第一印象」を左右する部分ですから(しかも観客にとっては「早く本編を見せろ」と疎んじられる部分)、可能な限り興味を引くようなアイデアが満載のはずです。様々な映像を見て、刺激を受けるという使い方ができるかもしれませんね。

ちなみに最近観た映画では、『007/カジノ・ロワイヤル』のタイトルが面白い映像でした。そこに至るまでの流れもカッコ良かったし。過去に観た中では、『ファイト・クラブ』が記憶に残っています。それからタイトルじゃないのですが、エンドロールで衝撃を受けた(気持ち悪さが倍増した)のは『セブン

』ですね。こうして考えてみると、けっこう参考になるアイデアを拾えるのかも。

投稿情報: 23:42 カテゴリー: ウェブ・技術 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)

最近のコメント